Gentechnik oder gezielte Mutation? EU-Richter entscheiden über die Zukunft des Genome Editings

(18.12.2016) Immer deutlicher zeichnet sich ab, was mit den neuen Verfahren des Genome Editings möglich werden könnte – auch in der Pflanzenforschung. Doch Europa blockiert sich selbst. Sind editierte Pflanzen und Tiere als „gentechnisch verändert“ einzustufen oder gleichen sie eher „natürlichen“ Mutationen? Seit Jahren zögert die EU-Kommission, sich in dieser Frage festzulegen. Nun werden wohl die Juristen des Europäischen Gerichtshofs entscheiden.

Wie so oft in der EU: Gerade bei politisch besonders strittigen Fragen herrscht Stillstand. Längst fällige Entscheidungen werden immer wieder aufgeschoben. So auch bei der rechtlichen Einordnung von Organismen, die mit den neuen, revolutionären Genome Editing-Verfahren – etwa CRISPR/Cas oder TALEN – entwickelt wurden. Handelt es sich um ganz „normale“ Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen, für die keine besonderen Vorschriften erforderlich sind? Oder sollten sie genau so streng reguliert werden wie „gentechnisch veränderte Organismen“ (GVO)? Oder vielleicht sogar irgendetwas dazwischen?

Prof. Bernd Müller-Röber (Uni Potsdam), Präsident des VBIO (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin): „Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich die damit befassten Ministerien und Behörden unserem pragmatischen Ansatz anschließen könnten.“

Foto: Uni Potsdam; großes Foto oben: Gerichtshof der Europäischen Union

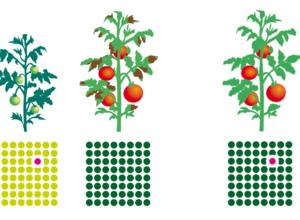

Klassifizierung der Genome-Editing-Verfahren (nach Positionspapier des VBIO)

GE-1: Verfahren, die zu einer Mutation (Punktmutation, kurze Deletion oder Insertion) in der DNA der Pflanzen führen.

GE-2: Verfahren, bei denen ein kurzes Stück DNA in die pflanzliche Erbinformation integriert wurde, das nahezu identisch zur ursprünglichen Sequenz ist, aber einzelne Basenänderungen enthält.

GE-3: Verfahren, bei denen DNA integriert wird, die neben der ursprünglichen Sequenz ein längeres DNA-Fragment (mehr als 20 Basen) oder ein komplettes Gen eines anderen Organismus beinhaltet, was mittels molekulardiagnostischer Verfahren nachweisbar ist.

GE-1 und GE-2 sollen als Mutation eingestuft werden und den dafür vorgesehenen Regularien unterliegen.

GE-3 führt zu Pflanzen, die als GVO anzusehen sind und den Bestimmungen des Gentechnik-Gesetzes unterliegen.

Seit Jahren steht es auf der Tagesordnung in Brüssel, doch ausgerechnet zwei französische Anti-Gentechnik-Organisationen haben jetzt Bewegung in die Sache gebracht. Schon 2015 hatten sie gegen einen Artikel des französischen Umweltgesetzes geklagt, in dem mit Genome Editing erzeugte Organismen nicht als GVO eingestuft werden. Doch ob das mit den europaweit geltenden Gentechnik-Gesetzen der EU vereinbar ist, wollten die französischen Richter nicht national entscheiden und leiteten den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg weiter. Ein Urteil ist wohl nicht vor 2018 zu erwarten. Bis dahin bleibt alles so wie es ist - ungeklärt.

Es ist verzwickt. Der juristische Maßstab, um die neuen Verfahren einzuordnen, hinkt der wissenschaftlichen Entwicklung um Jahrzehnte hinterher. Das entsprechende EU-Gesetz, die Freisetzungs-Richtlinie, stammt aus den späten 1980er Jahren, als die klassische Gentechnik aufkam, aus heutiger Sicht ein vergleichsweise grobes Werkzeug. Das punktgenaue Editieren von einzelnen DNA-Bausteinen wie es heute mit CRISPR, TALEN & Co möglich ist, wäre damals als völlig unrealistische Science Fiction abgetan worden.

Was heute als „gentechnisch verändert“ gilt, unterliegt strengen, mehrfach verschärften Auflagen: Ohne ausdrückliche Zulassung dürfen solche Organismen nicht in die Umwelt freigesetzt werden, weder zu Versuchen, erst recht nicht für eine kommerzielle Nutzung. Werden daraus Lebensmittel, müssen diese gekennzeichnet werden. Trotz dieser Auflagen und des hohen Sicherheitsniveaus sind gv-Lebensmittel heute kaum akzeptiert. Die Einstufung als GVO entscheidet nicht nur über rechtliche Auflagen und Sicherheitsanforderungen, sondern auch über das Image der Produkte: Ob sie eher als natürlich und deshalb unbedenklich wahrgenommen werden, oder ob ihnen dieselben Gefahren und unerwünschten Folgen zugeschrieben werden wie der Gentechnik.

Diese rechtliche Unsicherheit lähmt die Forschung in Europa. „Wir geraten ins Hintertreffen“, so der Pflanzengenetiker Jens Boch (Leibniz-Universität Hannover) gegenüber der Süddeutschen Zeitung. „Es lohnt sich in Europa im Moment nicht, mithilfe der modernen Verfahren robuste neue Sorten zu entwickeln, solange unklar ist, ob man sie auch anpflanzen darf.“

In den USA – und bald wohl auch in weiteren Ländern – ist man bereits einen Schritt weiter. Dort entscheidet die nationale Landwirtschaftsbehörde USDA von Fall zu Fall. Mehrere Unternehmen haben bereits Anfragen gestellt. Inzwischen stehen erste editierte – und nicht als GVO eingestufte – Pflanzen auf den Versuchsfeldern, weitere steuern auf eine Markteinführung in den nächsten Jahren zu. Genome Editing erscheint als das Verfahren der Zukunft, weniger kompliziert und aufwändig als die klassische Gentechnik, aber viel präziser und mit weniger „Nebenwirkungen“. Es gibt kaum eine Kulturpflanze, an der nicht mit CRISPR oder TALEN gearbeitet wird. Meist sind bessere Resistenzen gegen Pflanzenkrankheiten das Ziel.

Inzwischen wollen auch einige EU-Länder fallweise vorgehen – zumindest solange, bis auf europäischer Ebene Klarheit herrscht. So stufen die schwedischen Behörden editierte Pflanzen dann als „normal“ ein, wenn keine fremde DNA eingeführt wurde. Eine ähnliche Passage findet sich auch im französischen Umweltgesetz, über die nun der EuGH zu befinden hat. Und auch die Bundesregierung will „Organismen, die mittels neuer Züchtungstechniken wie CRISPR/Cas9 erzeugt worden sind“ fallweise in Einzelprüfungen bewerten. So steht es im neuen Gentechnik-Gesetz, das derzeit im Bundestag beraten wird – wenn auch nicht im Gesetzestext selbst, sondern lediglich in der Begründung.

Schon länger gibt es Konzepte, nach denen solche Einzelfallprüfungen durchgeführt werden könnten. So hat etwa der VBIO, der Dachverband der Biologen, ein pragmatisches, dreistufiges Schema vorgeschlagen. Enthält eine editierte Pflanze kein fremdes, von außen eingeführtes genetisches Material und ist deswegen nicht von zufälligen, natürlichen Mutationen unterscheidbar, sollen sie nicht unter die Gentechnik-Vorschriften fallen. (siehe Kasten)

Das Konzept des VBIO – und ähnlich Empfehlungen wissenschaftlicher Beratungsgremien und Organisationen – orientiert sich in erster Linie am fertigen Produkt, das mit Hilfe des Genome Editings erzeugt wurde. Dagegen beziehen sich Gentechnik-Kritiker allein auf das angewandte Verfahren, ganz gleich ob sie im späteren Produkt zu spezifischen stofflichen Veränderungen führen.

So ist es für Jochen Flasbarth, Staatssekretär im BMU (Bundesministerium für Umelt), ein Problem, wenn etwa CRISPR-Pflanzen sich nicht mehr von ihren in freier Natur vorkommenden unterscheiden und sie deshalb nicht identifizierbar sind. Deswegen müssten sie unter das Gentechnik-Recht fallen, „da sonst die Rückholbarkeit nicht gewährleistet ist“. Der BÖLW (Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft) fordert gar, dass die derzeitigen Gentechnik-Anbauverbote automatisch auch für editierte Pflanzen gelten müssten und beschwört „speziell für die Ökologische Lebensmittelwirtschaft eine ernsthafte Bedrohung“.

Allerdings sehen das nicht alle in der Öko-Branche so. Urs Niggli, Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) rechnet die Genome Editing-Verfahren zwar der Gentechnik zu, aber sie seien „zu gut, um sie zu verteufeln“. Ihr Einsatz könne durchaus sinnvoll für die Ökologische Landwirtschaft sein. Sie sind „nicht nur deutlich präziser als herkömmliche gentechnische Verfahren, sondern auch schneller und günstiger“.

Diskussion / Kommentare

Kommentare werden geladen…

Kommentare werden geladen…

Themen

Im Web

- USA: Regulated Article Letters of Inquiry

- VBIO (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland;Genome Editing bei Pflanzen: Biologenverband für pragmatischen Umgang im geltenden Rechtsrahmen, 14.09.2016

- Gentechnik in der Ökolandwirtschaft; Technology Review, 16.11.2016

- Brauchen wir eine neue Gentechnik-Definition? Naturwissenschaftliche, ethische und rechtliche Perspektiven der Regulierung genom-editierter Pflanzen. Gemeinsame Veranstaltung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, des Deutschen Ethikrats und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 14. Februar 2017

- „Entscheidend ist das Endprodukt.“ Interview mit Detlef Weigel, Direktor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie, Max-Planck-Gesellschaft (06.04.2016)

- BÖLW,Gentechnik-Gesetz: Wirksame Anbauverbote rein, CRISPR und Co. raus! Pressemitteilung 01.12.2016

- Ist das schon Gentechnik, Kathrin Zinkant, Süddeutsche, 09.10.2016

- Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Gentechnikgesetzes. Drucksache 18/10459; Stand 28.11.2016