Kartoffeln mit zusätzlichen Resistenz-Genen: Weniger spritzen, aber in der EU politisch ausgebremst

Phytophthora infestans – so heißt der Erreger der Kraut- und Knollenfäule. Die verheerende Kartoffelkrankheit führt weltweit zu Ernteeinbußen von etwa zwanzig Prozent. Den Landwirten bleibt bisher kaum anderes übrig, als immer wieder zu spritzen, auch im Öko-Landbau. Dabei gibt es Alternativen: An der Universität Wageningen (Niederlande) wurden Resistenz-Gene aus Wildkartoffeln in gängige Kultursorten eingeführt. In mehrjährigen Feldversuchen erwiesen sie sich als dauerhaft resistent. 80 Prozent der Fungizide können eingespart werden. Doch noch immer dürfen solche „nachhaltigen“ Kartoffeln in Europa nicht auf die Felder. Die Gentechnik-Gesetze bremsen sie aus.

Projektleiter Anton Haverkort (Uni Wageningen) auf einem Versuchsfeld mit dem üblichen Phytophtora-Vorkommen. Vorne: Unbehandelte Kartoffeln; hinten: Die gleiche Kartoffelsorte mit zusätzlichen Resistenz-Genen.

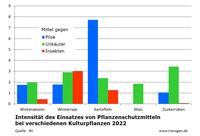

Fungizide gegen Kraut- und Knollenfäule: Im Vergleich mit anderen Ackerfrüchten muss bei Kartoffeln deutlich mehr gespritzt werden.

Fotos, Grafik: i-bio

Manche halten Phytophthora infestans für die gefährlichste Pflanzenkrankheit überhaupt, denn der pilzähnliche Erreger verbreitet sich so schnell, dass er binnen kürzester Zeit großen Schaden anrichten kann. Und er ist so flexibel, dass er bislang noch jede gegen ihn gerichtete Bekämpfungsstrategie mit neuen, angepassten Rassen oder Varianten beantwortet hat.

Traurige Berühmtheit erlangte Phytophthora durch die Ereignisse in Irland Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Pilz vernichtete mehrere Jahre hintereinander nahezu die gesamte Kartoffelernte des Landes und löste damit eine Hungerkatastrophe aus, in deren Folge etwa eine Million Menschen starben und weitere zwei Millionen nach Australien und Nordamerika auswanderten.

Pilzresistenz – eine schwierige Aufgabe

Die Bekämpfung von Phytophthora erfolgt bisher fast ausschließlich durch chemische Pflanzenschutzmittel (Fungizide). Sobald im Frühsommer die Kartoffelpflänzchen groß genug sind, dass sie sich gegenseitig berühren, muss vorsorglich gespritzt werden. Wenn erst die Erreger da sind, ist es dafür zu spät. In Deutschland sind in einer Vegetationsperiode 10 bis 15 Spritzgänge nötig. In feuchtwarmen Jahren ist der Befall besonders groß. Die Kartoffel ist die Ackerfrucht, die am häufigsten chemischen Pflanzenschutzmittel ausgesetzt werden muss.

Im Biolandbau wird Phytophthora mit Kupferverbindungen bekämpft. Insbesondere wegen der negativen Auswirkungen auf Bodenmikroorganismen ist der Einsatz von Kupferpräparaten gesetzlich begrenzt, kann aber in starken Befallsjahren ausgeweitet werden. Da den Ökolandwirten wirksame umweltverträgliche Mittel gegen die Kraut- und Knollenfäule fehlen, sind ihre Erträge im Kartoffelanbau nur etwa halb so groß wie die ihrer konventionellen Kollegen.

Doch auch die konventionelle Züchtung kommt bei Phytophthora an ihre Grenzen. Verschiedene Wildkartoffelarten sind natürlicherweise resistent gegen den Erreger. Seit langem versucht man, die dafür veranwortlichen Erbanlagen in Kultursorten einzukreuzen. Die dabei ebenfalls übertragenen unerwünschten Eigenschaften der wilden Kartoffeln müssen dann aber wieder herausgezüchtet werden, ohne die Resistenzeigenschaften zu verlieren. Wegen der komplexen Vererbungsmuster der Kartoffel ist das schwierig und zeitaufwändig. Außerdem ist die entstehende Sorte nicht mehr identisch mit den Geschmacks- und Anbaueigenschaften der Ausgangssorte.

In der Vergangenheit wurden die aus Wildkartoffeln eingezüchteten Resistenzen jedes Mal nach wenigen Jahren von Phythophthora durchbrochen: Der Pilz passte sich durch Mutationen an. Inzwischen versuchen Forscher und Züchter, mehrere erbliche Resistenzen zu kombinieren. Das Ziel ist nicht mehr ein absoluter Schutz vor Phythophthora, sondern eine Art Grundresistenz der Pflanzen, die die Vermehrung des Erregers dauerhaft verlangsamt und nicht so leicht durch neue Mutationen durchbrochen werden kann.

Dauerhaft resistent: Gentechnik, aber ausschließlich mit Erbmaterial aus Kartoffeln

Mit gentechnischen Methoden kann die Übertragung von Resistenz-Genen aus Wildkartoffeln erheblich schneller erfolgen als mit konventioneller Züchtung, vor allem, wenn mehrere Resistenz-Gene kombiniert werden sollen. Ein wesentlicher Vorteil: Die Sorten mit ihren jeweiligen Geschmacks- und Anbaueigenschaften bleiben dabei erhalten. Für eine vergleichbare konventionelle Züchtung würde man 20 bis 30 Jahre benötigen.

Solche Kartoffeln wurden an der Universität Wageningen (Niederlande) in einem auf zehn Jahre angelegten Forschungsprojekt entwickelt und getestet. Das Besondere: Die Wageninger Wissenschaftler verwendeten ausschließlich Erbmaterial aus Kartoffeln. Auch die Gensequenzen, die für die Übertragung und Ausprägung der Resistenz-Gene erforderlich sind, kommen aus dem Genpool der Kartoffel. Zudem verzichteten sie auf ein Markergen, das üblicherweise etwa aus Bakterien stammt. Da diese Kartoffeln nur arteigenes Genmaterial enthalten, werden sie als cisgen (cis=diesseits) im Unterschied zu transgen (trans=jenseits) bezeichnet.

Ein erster Freilandversuch wurde 2009 in den Niederlanden gestartet. Es folgten weitere, teils mehrjährige Freisetzungen in Belgien und Irland. Schon 2016 wurde das Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse veröffentlicht.

- Alle getesteten Kartoffelvarianten mit verschiedenen Resistenzgenen und Kombinationen aus diesen waren widerstandsfähiger gegenüber Phytophthora als die konventionellen Ausgangssorten.

- Pflanzen mit nur einem Resistenz-Gen waren anfälliger als solche mit mehreren kombinierten Resistenz-Genen. Pflanzen mit drei Resistenz-Genen blieben bis zum Ende der Anbausaison vollständig resistent.

- In Kombination mit einem geeigneten Resistenzmanagement könnten beim Anbau der cisgenen Kartoffeln 80 Prozent der üblichen Fungizid-Spritzungen eingespart werden.

Ein wirksamer dauerhafter Schutz gegen Phytophthora, gute Erträge bei deutlich weniger Pflanzenschutzmitteln, alles getestet in mehrjährigen praxisnahen Freilandversuchen – und dennoch ist der Anbau dieser Kartoffel noch immer nicht erlaubt. Denn in der EU gilt sie als GVOund muss alle Bestimmungen der aus wissenschaftlicher Sicht überholten Gentechnik-Gesetzte erfüllen. Das ist aufwändig, kostet viel Geld und kann Jahre dauern. Vor allem: Die Kartoffeln, aber auch alle damit hergestellten Lebensmittelprodukte müssten als „gentechnisch verändert“ gekennzeichnet werden. Beim Einkauf fassen es viele Konsumenten noch immer – und zu Unrecht – als Warnhinweis auf und lassen solche Produkte in den Regalen liegen.

Ändern sich weder die Gesetze noch die weit verbreitete Skepsis gegenüber Gentechnik bei Lebensmitteln, haben die resistenten und zugleich weniger umweltbelastenden Kartoffeln in Europa wohl keine Marktchancen. Die Landwirte müssen weiter spritzen, obwohl es das politisch beschlossene Ziel (Green Deal) der EU ist, den Einsatz von „chemischen Pestiziden“ in der Landwirtschaft bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren.

Derzeit läuft in der EU der politische Entscheidungsprozess über eine Reform der Gentechnik-Gesetze. Nach dem Vorschlag der Kommission soll es für bestimmte Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken (NGT) gezüchtet wurden, ein vereinfachtes Zulassungsverfahren und deutlich weniger Auflagen geben. Voraussetzung ist, dass solche Pflanzen ausschließlich Genmaterial enthalten, das sich im züchterisch genutzten Genpool der jeweiligen Art befindet. Auch die Wageninger phytophthora-resistente Kartoffel fällt in diese Kategorie (NGT1). Doch ob es am Ende der Beratungen so bleibt, ist offen.

Bessere Resistenzen auch mit CRISPR & Co

Die Wageninger Kartoffel ist längst nicht mehr allein. Schon in den 2000er Jahren entwickelte die BASF phytophthora-resistente Kartoffeln (Fortuna), allerdings mit herkömmlicher Gentechnik. Auch in Deutschland wurde sie im Freiland getestet. Später zog das Unternehmen die schon eingereichten Zulassungsanträge - auch für den Anbau - in der EU zurück.

Eine ähnliche Kartoffel wie die aus Wageningen wird in den USA und Kanada bereits angebaut. Auch hier sind Resistenzgene aus Wildkartoffeln übertragen worden, ausschließlich mit arteigenem Genmaterial. Zusätzlich besitzen diese Kartoffeln (Simplot, Markenname Innate) weitere Eigenschaften: Ihre Knollen bilden beim Erhitzen weniger Acrylamid und sie bekommen weniger schnell braune Druckstellen. Die daran beteiligten Gene wurden mit einem neuartigen Verfahren (RNAi, RNA-Interferenz blockiert. Auch in den USA gelten diese Kartoffeln zwar als gentechnisch verändert, erfüllen jedoch die gesetzlichen Kriterien, um sie von allen Auflagen zu befreien. Landwirte dürfen sie wie normale Kartoffeln auspflanzen und ihre Produkte vermarkten.

Inzwischen gibt es auch Ansätze, Kartoffeln mit Hilfe neuer Züchtungstechniken wie der Gen-Schere CRISPR/Cas gegen die Kraut- und Knollenfäule zu wappnen. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, im Laufe der Züchtung „verschüttete“ Resistenz-Gene wieder zu aktivieren oder bestimmte Gene gezielt „umzuschreiben“, die die Empfindlichkeit der Kartoffel gegenüber Krankheitserregern beeinflussen. Ein Forschungsteam aus Schweden hat mit Hilfe von CRISPR/Cas zwei Gene bei der Kartoffelsorte Desirée gezielt ausgeschaltet. In ersten Versuchen unter Laborbedingungen erwiesen sich die editierten Kartoffeln als weitaus weniger anfällig gegenüber Phytophthora im Vergleich zu konventionellen Pflanzen. Im nächsten Schritt sollen die Kartoffeln im Freiland getestet werden.

Die schwedische Universität für Agrarwissenschaften (SLU) führt noch bis 2024 einen Freilandversuch mit verschiedenen Kartoffellinien durch, bei denen Gene sowohl mit Genome Editing als auch mit RNAi verändert wurden. Hier sollen die Resistenzmechanismen erforscht werden mit dem langfristigen Ziel einer Resistenz gegen Phytophthora und andere pilzliche Erreger.

| Kartoffeln mit neuen Resistenzgenen gegen Kraut- und Knollenfäule (fortgeschrittene Projekte mit marktreifen Produkten oder bereits im Anbau) |

||

| Cisgene Kartoffeln, Universität Wageningen (NL) | ||

| Übertragung von ein bis drei Resistenzgenen aus Wildkartoffeln, dabei Verwendung von ausschließlich kartoffeleigenem Erbmaterial; seit 2009 Freilandversuche in mehreren europäischen Ländern. | ||

| Kartoffel Fortuna von BASF | ||

| Übertragung von zwei Resistenzgenen aus einer mexikanischen Wildkartoffel (transgen, mit teils artfremden Genmaterial). Ende 2011 Antrag auf EU-Zulassung für den Anbau und als Lebensmittel; 2012 Rückzug der Biotech-Sparte des Unternehmens aus Europa, Anfang 2013 Stopp der Zulassungsverfahren für alle gv-Kartoffeln von BASF in Europa. | ||

| Innate-Kartoffel, J.R. Simplot Company (USA) | ||

| Übertragung von Resistenzgenen aus Wildkartoffel; weitere neue Eigenschaften (Abschalten von Genen mit RNA-Interferenz). In den USA und Kanada für den Anbau zugelassen. | ||

| Das Sainsbury Laboratory in Großbritannien testete von 2016 bis 2021 in Kooperation mit Simplot verschiedene Kartoffel-Linien mit mehreren Resistenzgenen. | ||

| Projekte in Bangladesch, Indonesien und Uganda | ||

| Bangladesch und Indonesien: Kartoffel Diamant mit drei Resistenzgenen, Freilandversuche an mehreren Standorten seit 2022 | ||

| Uganda: Freilandversuche seit 2015, Kartoffel Victoria mit drei Resistenzgenen |

Diskussion / Kommentare

Kommentare werden geladen…

Kommentare werden geladen…

Themen

Im Web

- Cisgene Kartoffel: Projekt DuRPh (Durable Resistance against Phytophthora through cisgenic marker-free modification), Universität Wageningen

- Haverkort A.J. et al. (2016) Durable Late Blight Resistance in Potato Through Dynamic Varieties Obtained by Cisgenesis: Scientific and Societal Advances in the DuRPh Project. Potato Res. 59:35

- GM potato trials point to blight resistant crops of the future. The Sainsbury Laboratory (29.11.2019)

- Partnership on track to give Bangladeshi and Indonesian farmers disease-resistant GMO potatoes, Alliance for Science (21.06.2022)

- Bangladesh imports two blight resistant (GM) potato lines developed at Michigan State University for a field trial, potatoPRO (10.01.2021)

- Defeating late blight disease of potato in sub-Saharan Africa, Open Access Government (08.04.2021)

- Kieu N. P. et al. (2021) Mutations introduced in susceptibility genes through CRISPR/Cas9 genome editing confer increased late blight resistance in potatoes, Nature Scientific Reports

- Dong O.X., Ronald P.C. (2019) Genetic Engineering for Disease Resistance in Plants: Recent Progress and Future Perspectives, Plant Physiology

- Julius Kühn-Institut (JKI), PAPA (Statistische Erhebungen zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis)