Mit dem Klimawandel kommen neue Pflanzenkrankheiten: Wozu die Gen-Schere gut ist

Mit dem Klimawandel wird es nicht nur trockener und heißer. Wärmeliebende Schädlinge und Krankheitserreger wandern auch weiter nach Norden – in Regionen, in denen sie bisher nicht vorkamen und deswegen leichtes Spiel mit den Pflanzen auf den Feldern haben. Bis die Züchter neue, besser angepasste Sorten entwickelt haben, kann es viele Jahre dauern – zu lange, um dem Tempo des Klimawandels folgen zu können. Mit neuen Verfahren wie der Gen-Schere CRISPR/Cas könnte es schneller gehen.

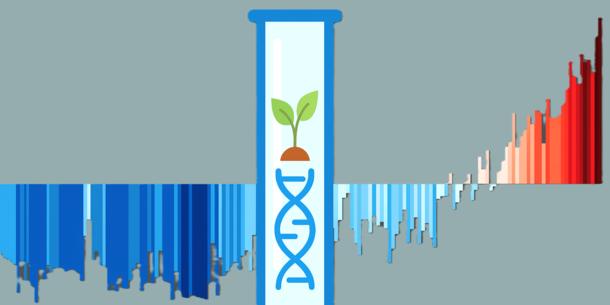

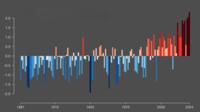

Der Klimawandel ist längst da: 2024 war das in Deutschland wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die Temperaturen lagen sogar um 0,3 Grad über dem bisher wärmsten Jahr 2023. Dabei gab es keine besonders heißen Einzeltage, die Tages-Mitteltemperaturen waren durchgehend hoch.

Es wird heißer. Abweichung der Jahrestemperaturen [°C] in Deutschland 1961-2010 gegenüber dem Mittelwert 1961-2010 (Grafik oben: Globale Klimaanomalien)

Grafik: Show your stripes

Zikaden (Foto), Wanzen und Blattläuse sind als blattsaugende Insekten Überträger zahlreicher Pflanzenkrankheiten. Sie sind wärmeliebend und wandern mit steigenden Temperaturen nach Norden.

Foto: iStock

Häufig war es auch zu feucht bis nass. Hohe Feuchte in Kombination mit Wärme gilt als typisches Merkmal des fortschreitenden Klimawandels und führt zu Extremwettern. Diese bereiten der Landwirtschaft große Probleme. Im Dürrejahr 2018, als es über Monate nicht regnete, gingen die Getreideernten in Deutschland um 18 Prozent gegenüber dem Mittel.

Es waren wohl nicht die letzten Wetterrekorde: In den nächsten 30 Jahren, so die Prognosen, werden die Durchschnittstemperaturen um weitere ein bis 1,3 Grad Celsius steigen. Das große Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau bis 2100 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, erscheint inzwischen kaum noch erreichbar.

Die Nordwanderung von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten

Die Landwirtschaft muss sich auf den Klimawandel einstellen. Es sind nicht allein die direkten Folgen steigender Temperaturen – Hitze, Trockenperioden, abnehmende Bodenfeuchte, früherer Blühzeitpunkt –, die den Pflanzen zu schaffen machen. Es verändert sich auch die geografische Verbreitung von Schädlingen und Krankheitserregern wie Pilze oder Viren. Plötzlich können diese neu in Regionen auftreten, in denen sie bis dahin unbekannt waren. Dort angebaute Sorten haben dem wenig entgegenzusetzen. Widerstandsfähigkeit gegen solche neu eingewanderten Erreger war bisher kein vorrangiges Züchtungsziel.

Seit 1960 sind wärmeliebende Insektenschädlinge weltweit jedes Jahr um 2,7 Kilometer nach Norden gewandert. Auch in Deutschland breiten sich eingewanderte oder durch Warentransporte eingeschleppte Schadinsekten aus. Der Maiswurzelbohrer, in den 1990er Jahren unerkannt auf dem Balkan gelandet, hat sich längst etabliert. Zu befürchten ist auch, dass sich weitere gebietsfremde Schadinsekten wie Japankäfer und Baumwollkapselwurm in Mitteleuropa ausbreiten.

Ein besonderes Problem sind an Pflanzen saugende Schädlinge wie Wanzen, Läuse oder Zikaden. Einige der meist wärmeliebenden Arten haben sich bereits nördlich der Alpen etabliert. Etwa die Grüne Reiswanze, die – ursprünglich in Ostafrika beheimatet – inzwischen entlang des Rheingrabens nahezu flächendeckend vorkommt. Selbst in Norddeutschland gibt es Populationen. Die Wanze hat ihr Wirtsspektrum erweitert. Sie ernährt sich von zahlreichen Pflanzenarten und überträgt mit dem aufgesaugten Pflanzensaft Pilzkrankheiten. Betroffen sind Obst, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen.

Ganz ähnlich die Schilf-Glasflügelzikade, die seit wenigen Jahren vor allem nicht mehr nur Schilf, sondern Zuckerrüben, Kartoffeln und verschiedenen Gemüsekulturen befällt und zu Ertrags- und Qualitätseinbußen bis zu 50 Prozent führt. Auch sie überträgt mit dem aufgenommenen Pflanzensaft bakterielle Krankheitserreger.

Nicht nur die klimagetriebene Wanderung der Schädlinge in Richtung Norden stellt ein Problem für die Landwirtschaft dar. Mit der Wärme nehmen auch die biologischen Aktivitäten der Insekten zu. Sie sind länger im Jahr unterwegs, vermehren sich stärker oder bringen in einer Vegetationsperiode mehrere Generationen hervor. Es können sich neue Rassen oder Genotypen etablieren, die besser an die veränderten Umweltbedingungen angepasst sind. Wenn das ökologische Gleichgewicht kippt, können Schädlinge plötzlich in Massen auftreten – so wie die Borkenkäferplage in Folge der Dürre 2018 in den Wäldern.

Jeder Temperaturanstieg beeinflusst Verhalten und Verbreitung von Schädlingen. Vor allem in den gemäßigten Klimazonen bedeutet das geringere Ernten. Steigt die globale Durchschnittstemperatur um zwei Grad Celsius, nehmen laut einer Modellstudie der University of Washington (Seattle) die allein durch Schädlinge verursachten Ertragseinbußen bei Weizen um 46 Prozent zu, bei Mais um 31 und bei Reis um 19 Prozent (bezogen auf die derzeitigen Ernteverluste durch Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter). Insgesamt könnten bei diesen drei Getreidearten die Ernten weltweit jährlich um 213 Millionen Tonnen geringer ausfallen.

Neue Krankheiten, neuer genetischer Pflanzenschutz

Steigende Temperaturen und das Ziel einer von den Zielen des Green Deal geprägten europäischen Agrarpolitik verändern in die Bedingungen für die Landwirtschaft. Das betrifft viele Bereiche – Anbaumethoden und Bewässerungstechnik, Umgang mit Ressourcen, Digitalisierung –, doch entscheidend wird sein, dass rasch neue widerstandsfähige Sorten auf die Felder kommen, die Schädlingen und Krankheiten aus eigener Kraft widerstehen können.

Manchmal sind solche Resistenzen im Laufe der jahrhundertelangen Züchtung verloren gegangen, aber in wilden Verwandten oder Landrassen - also im Genpool einer Art - noch vorhanden. Wenn man die jeweiligen Gene kennt oder in Genbanken gefunden hat, können diese in Sorten eingekreuzt werden und so deren Widerstandskraft verbessern. Doch der klassische Weg – kreuzen, die besten Nachkommen auswählen, immer wieder rückkreuzen – braucht viel Zeit: Je nach Kulturart zehn bis zwanzig Jahre – womöglich zu lang, um rechtzeitig auf das klimabedingte Auftreten von neuen Schädlingen oder Krankheiten reagieren zu können.

Gerade weil das Tempo des Klimawandels den Züchtern so wenig Zeit lässt ihre Sorten anzupassen, kommen die Neuen genomischen Techniken (NGT), insbesondere die Gen-Schere CRISPR/Cas und andere Genome Editing-Verfahren, ins Spiel. „CRISPR/Cas ist nur ein Werkzeug in der Pflanzenzüchtung, aber es wäre eines, das die Züchtung erheblich beschleunigt hätte“, so Frank Ordon, Präsident des Julius-Kühn-Instituts in Top Agrar anlässlich einer großen Tagung über Klimawandel und Landwirtschaft (März 2019). Mit den neuen Verfahren seien Entwicklungszeiträume viel kürzer, so dass man schneller und effizienter auf die neuen Herausforderungen reagieren könne.

Mit Genome Editing ist es möglich geworden, einige der Zufälligkeiten zu überwinden, welche die herkömmliche Züchtung so zeitraubend machen. Nun können einzelne Mutationen punktgenau an einer bestimmten Stelle im Genom herbeigeführt werden, ohne das übrige, aus Milliarden von Basenpaaren bestehende Erbgut zu verändern. Damit kann etwa in einer etablierten Kultursorte gezielt eine weitere Eigenschaft – etwa eine Resistenz – „hinzueditiert“ werden. Anders als bei der Kreuzungszüchtung, wo Vermischungen der jeweiligen Gene unvermeidbar sind, bleiben die erwünschten Merkmale der Kultursorte erhalten.

So ist es einer chinesischen Forschergruppe um Gao Caixia gelungen, in einer Kulturweizensorte eine Resistenz gegen den Mehltau-Pilz zu erzeugen, dem wohl schädlichsten und teuersten Krankheitserreger bei Weizen. Das Besondere bei Weizen: Weil er ursprünglich aus drei verschiedenen Arten entstanden ist, besitzt er drei Genome und damit viele wichtige Gene in dreifacher Ausführung, auch das MLO-Gen, welches für das Eindringen des Pilzes in die Pflanzenzelle verantwortlich ist. Erst mit der Gen-Schere CRISPR/Cas wurde es möglich, alle drei MLO-Gene gleichzeitig zu blockieren, was mit klassischer Züchtung nahezu unmöglich ist. Deswegen gibt es bisher keine herkömmlich gezüchteten Weizensorten mit dauerhafter Mehltau-Resistenz.

Ein anderer Ansatz zielt darauf, die Interaktionen zwischen Pflanzenzellen und Viren zu unterbrechen. Wenn die molekularen Prozesse gut erforscht sind, über die Viren in Pflanzenzellen eindringen – etwa spezielle Proteinstrukturen auf deren Oberfläche –, kann mit Hilfe der neuen Verfahren dieser Weg versperrt werden. Etwa, indem die Oberfläche des pflanzlichen Eintrittsproteins so verändert wird, dass das Virus nicht mehr eindringen und sein biologisches Programm ausführen kann: Zellen zu kapern und sich dort zu vermehren.

Möglich ist auch, die natürlichen Abwehrreaktionen von Pflanzen gegen Pilzkrankheiten zu verstärken oder über einen längeren Zeitraum aktiv zu halten, indem einzelne DNA-Bausteine in den für die Regulation verantwortlichen Genen umgeschrieben werden. Dieses Konzept verfolgt das aktuelle Gemeinschaftsprojekt deutscher Pflanzenzüchter (PILTON), in dem mit Hilfe von CRISPR/Cas Weizen mit einer dauerhaften Toleranz gegen verschiedene Pilzkrankheiten entwickelt wird.

Mit Genome Editing können die Züchter im Wettlauf mit den Erregern nicht nur Zeit gewinnen, sondern auch grundlegend neue biologische Resistenzkonzepte realisieren. Die eu-sage-Datenbank (European Sustainable Agriculture Through Genome Editing), ein gemeinsames Projekt von 134 europäischen Pflanzenforschungsinstituten, listet aktuell 218 Forschungsprojekte auf, die mit NGT-Verfahren, in erster Linie CRISPR/Cas, die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen biotischen Stress – Schädlinge und Krankheitserreger aller Art – verbessern wollen (Oktober 2025). Die meisten Projekte beschäftigen sich mit Reis (57), Tomaten (37), Weizen und Sojabohnen (je 11). Bei insgesamt 35 Pflanzenarten wird an einer höheren Toleranz gegen biotischen Stress geforscht. Die ersten, aus solchen Projekten hervorgegangenen Sorten sind außerhalb Europas bereits zugelassen oder auf dem Markt, weitere stehen kurz vor der Kommerzialisierung.

Doch Europa tut sich schwer, sich gegenüber den neuen Genome Editing-Verfahren zu öffnen. Angesichts des Klimawandels ist jedoch ein pauschaler Verzicht auf die neuen Züchtungsverfahren nur schwer zu begründen. Das ist nicht nur die einhellige Auffassung der Wissenschaft. Auch der Weltklimarat (IPCC) verweist in seinem Sonderbericht „Klimawandel und Landsysteme“ ausdrücklich auf die Bedeutung biotechnologischer Verfahren, etwa der Gen-Schere CRISPR/Cas. Damit sei es möglich, Pflanzen zu entwickeln, die besser mit Hitze- und Trockenstress sowie mit Schädlings- und Krankheitsbefall zurechtkommen.

Diskussion / Kommentare

Kommentare werden geladen…

Kommentare werden geladen…

Themen

Im Web

- KTBL-Tagung „Kühlen Kopf bewahren - Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel“. Vorträge, Folien, Ergebnisse, 20./12.03.2019

- Deutsch, C.A. et al. (2018): Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. Science 361(6405)

- Klimawandel: Zeitdruck in der Pflanzenzüchtung, top agrar, 26.03.2019

- „Hitze und Dürre haben den Weizen besonders stark getroffen“; Interview mit Frank Ordon. Spiegel, 23.09.2019

- Invasive Arten bedrohen Mais: Womit Landwirte künftig rechnen müssen. Agrarheute, 11.07.2024

- Erik Stockstad, Gene-edited wheat resists dreaded fungus without pesticides. Science 09.02.2022

- Wie grüne Gentechnik dem Getreideanbau helfen könnte. Die ZEIT, 08.10.2021

- Wenn Gerste CRISPeRt – Grüne Biotechnologie in der Landwirtschaft; ein Gespräch mit Robert Hoffie. Sigrid März, RiffReporter 31.01.2022

- Timmermans: Gentechniken „klarer Bestandteil“ von nachhaltiger Landwirtschaft. Euractiv, 02.12.2021

- Schäden der Dürre- und Hitzeextreme 2018 und 2019. Prognos AG 2022

- IPCC, Climate Change and Land

- PARISI, C. and RODRIGUEZ CEREZO, E., Current and future market applications of new genomic techniques, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021; JRC123830

- eu-sage (European Sustainable Agriculture Through Genome Editing),Database