Lebensmittel: Die versteckte Gentechnik

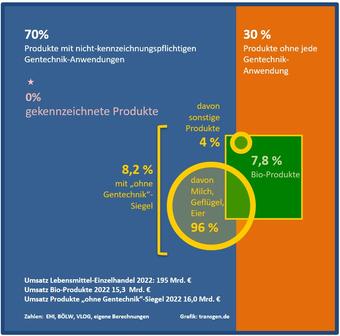

Gentechnik bei Lebensmitteln? Gibt es nicht! In deutschen Supermärkten findet sich kein einziges Produkt, das entsprechend gekennzeichnet ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles tatsächlich ohne jede Gentechnik hergestellt wurde. Denn die gesetzlichen Kennzeichnungsvorschriften lassen eine Menge Ausnahmen zu. Wenn etwa Zusatzstoffe, Vitamine oder Enzyme mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen produziert werden, muss das nicht aufs Etikett. Und noch nicht einmal alle gentechnisch veränderten Pflanzen fallen unter die Kennzeichnungspflicht.

Wenn ein Lebensmittel oder eine Zutat ein gentechnisch veränderter Organismus (GVO) ist oder daraus hergestellt wurde, dann muss es gekennzeichnet werden. Das ist seit 2003 gesetzliche Vorschrift in der Europäischen Union.

Importprodukte: Vereinzelt sind auch in Deutschland aus den USA importierte Produkte zu finden, die gekennzeichnet sind, etwa der „Reese’s“-Riegel. Er enthält Zutaten aus gentechnisch veränderten Zuckerrüben, gv-Mais und gv-Sojabohnen.

Kein Tabu ist die korrekte Kennzeichnung etwa in den Niederlanden.

Aber im Handel gibt es solche Produkte nicht, vielleicht hier und da mal ein exotisches Importprodukt, das in seiner Zutatenliste auf Sirup aus gentechnisch verändertem Mais hinweist (Foto links). Aber sonst: Alles clean und frei von Gentechnik. Doch ist das tatsächlich so?

Als Ende der 1990er Jahre erste Produkte wie etwa der Butterfinger-Riegel von Nestlé – mit Gentechnik und korrekt gekennzeichnet – in die Supermärkte kamen, protestierten Umwelt- und Verbraucherverbände so lange, bis sie wieder aus den Regalen verschwanden. Für Hersteller und Handelsketten war es eine schmerzliche Lektion: Wer in Bezug auf Gentechnik korrekt kennzeichnet, wird mit Umsatz- und Vertrauensverlusten bestraft. Seitdem tun sie alles, um kennzeichnungspflichtige Zutaten in ihren Produkten zu vermeiden. Sie verlangen von ihren Zulieferern Gentechnik-frei-Zertifikate oder haben Rezepturen entsprechend geändert.

Viele Konsumenten haben bei Gentechnik im Essen ein „unsicheres Gefühl“, sie empfinden sie als „unnatürlich“ oder glauben, dass die Risiken nicht ausreichend erforscht seien. Deswegen lassen die meisten Verbraucher*innen gekennzeichnete Produkte im Regal stehen und greifen lieber zu nicht gekennzeichneten Produkten – obwohl hinsichtlich Sicherheit und Produkteigenschaften keine Unterschiede bestehen.

Doch: Ohne Kennzeichnung bedeutet eben nicht „ohne Gentechnik“. Die EU-Gesetze erlauben zahlreiche Anwendungen der Gentechnik, ohne dass sie auf dem jeweiligen Produkt gekennzeichnet werden müssten. Vor allem die Nutzung von GVO auf frühen Verarbeitungsstufen – etwa bei Zusatzstoffen oder Futtermitteln – bleibt häufig unterhalb der gesetzlichen Kennzeichnungsschwelle. Bei 60 bis 80 Prozent aller Lebensmittel, so schätzen Branchen-Insider, soll die Gentechnik auf die ein oder andere Weise beteiligt sein. Auf dem Etikett der Produkte zu erkennen ist das alles nicht.

Diskret, und ohne dass die meisten Konsumenten davon wissen, ist der Einsatz von gentechnisch veränderten Mikroorganismen und Pflanzen bei der Herstellung Lebensmitteln schon lange Realität.

Gentechnik unterhalb der Kennzeichnungsschwelle

Es sind vor allem folgende Gruppen von Lebensmitteln und Zutaten, bei denen bestimmte gentechnische Anwendungen möglich oder wahrscheinlich sind, die aber nicht unter die gesetzliche Kennzeichnungspflicht fallen.

Zusatzstoffe, Vitamine und Aromen, die mit Hilfe gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden.

Zahlreiche Zusatz- und andere Stoffe werden heute nicht mehr chemisch, sondern biotechnologisch gewonnen, also mit Hilfe von Bakterien, Hefen oder Pilzen. Mit gentechnischen und anderen neuen molekularbiologischen Verfahren können Mikroorganismen optimiert werden, etwa um Qualität und Wirtschaftlichkeit der Produktion zu steigern.

Beispiele dafür sind etwa die Aminosäure Cystein, welche die Verarbeitung von Backwaren verbessert, der Süßstoff Aspartam, der Geschmacksverstärker Glutamat oder die Vitamine B2 und B12. Auch bei Vanillin und anderen Aromen können gentechnisch veränderte Mikroorganismen – meist Hefen – eingesetzt werden.

Lebensmittelenzyme, die zu einem großen Teil ebenfalls mit Hilfe von gv-Mikroorganismen produziert werden.

Enzyme, präzise biologische Katalysatoren, werden bei der Herstellung und Verarbeitung verschiedener Lebensmittel eingesetzt, etwa bei Käse, Backwaren, Süßwaren, Saft oder Wein. Bestimmte Enzyme können pflanzliche Stärke in ihre Zuckerbausteine aufspalten. Häufig verwendete Zusatzstoffe und Zutaten wie Traubenzucker, Glukosesirup, Isoglukose oder Zuckeraustauschstoffe wie Sorbit gehen aus diesem Prozess der Stärkeverzuckerung hervor.

Enzyme gelten lebensmittelrechtlich als Hilfsstoffe, die bis auf wenige Ausnahmen nicht deklariert werden. Inzwischen müssen Lebensmittelenzyme in der EU bei der Lebensmittelbehörde EFSA registriert werden. Etwa zwei Drittel der bisher dort angemeldeten Enzyme sind gentechnisch hergestellt.

Tierische Produkte wie Fleisch, Eier, Milch- und Milchprodukte, wenn die Tiere Futter aus gentechnisch veränderten Pflanzen oder mit gv-Mikroorganismen hergestellte Futter-Zusatzstoffe erhalten haben.

Die EU kann ihre Nutztiere – Rinder, Schweine, Geflügel – nicht selbst mit ausreichend Futter versorgen. Jährlich werden etwa 30 Mio. Tonnen Sojabohnen und Sojaschrot eingeführt – überwiegend aus Ländern, in denen fast ausschließlich gv-Sojabohnen angebaut werden. Werden diese Sojabohnen – oder andere gv-Pflanzen wie Mais oder Raps – an Nutztiere verfüttert, ist das auf den damit erzeugten Produkten generell nicht kennzeichnungspflichtig. Sie werden als Lebensmittel angesehen, die mit Hilfe von gv-Pflanzen erzeugt wurden, nicht aber aus solchen. Auch Aminosäuren, Vitamine und Enzyme, die häufig dem Futter beigemischt werden, führen nicht zu einen Kennzeichnung der Endprodukte.

Das gilt sogar für Produkte, die das offizielle Ohne-Gentechnik-Label tragen. Erlaubt sind alle gentechnisch hergestellten Futterzusätze sowie Beimischungen von gv-Pflanzen bis zu einem Anteil von 0,9 Prozent.

Zufällige, technisch unvermeidbare Beimischungen von in der EU zugelassenen gentechnisch veränderten Pflanzen bis zu einem Anteil von 0,9 Prozent.

In der EU sind bereits 94 gv-Pflanzen (Events) zum Import zugelassen, überwiegend verschiedene Varianten von gv-Mais und gv-Soja, aber auch gv-Zuckerrüben und gv-Raps (Stand August 2023). Bei Agrarimporten sind Beimischungen dieser gv-Pflanzen bis zu 0,9 Prozent erlaubt, ohne dass die damit erzeugten Lebens- und Futtermittel gekennzeichnet werden müssen.

Pflanzen, die mit Hilfe der Mutationszüchtung entwickelt wurden. Rechtlich sind sie zwar GVO, aber von allen dafür geltenden Auflagen ausgenommen.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gelten auch solche Pflanzen als gentechnisch verändert, die im Verlauf ihrer Züchtung erbgut-verändernder Strahlung oder Chemikalien ausgesetzt wurden, um so die Zahl zufälliger Mutationen extrem zu erhöhen. Sie fallen zwar unter die Gentechnik-Gesetze, sind jedoch zugleich von allen Einschränkungen für GVO befreit: Sie müssen weder zugelassen, noch gekennzeichnet werden.

Fast alle gängigen Hartweizensorten, aber auch viele andere Getreidesorten, Reis, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sind aus der Mutationszüchtung (Mutagenese) hervorgegangen, auch die rosafarbene Ruby Red-Grapefruit. Obwohl es sich um GVO handelt, müssen sie nicht gekennzeichnet werden. Das gilt auch für Öko-Produkte.

Fotos: iStock (großes Foto oben), Kia Chen Boon/123RF, Jovan Jaric/123RF,i-bio